越前若狭歴史回廊

分館

越前若狭歴史回廊

分館

応仁の乱と若狭武田氏の奮闘 其の五

若狭武田氏の丹後守護職補任

応仁二年7月、将軍義政は西軍総帥である斯波義廉の管領職を剥奪し、これを東軍の細川勝元に与えたことは先に述べた。義政は、一年以上も幕府管領職を西軍総帥の斯波義廉に与えたままであったが、西軍諸将との決別を宣言し、同時に、

その役職剥奪に動き始める。西軍一色氏の分国丹後についても、義政は12月、まず摂津之親に与謝郡を与えた。

そして、細川氏の後押しがあったのであろうか、年があけた文明元年4月、若狭守護武田信賢に西軍の一色義直が保持していた丹後守護職が与えられたのである。但し細川氏は丹後に楔を打ち込む意図であろうか、摂津之親に与え

られていた与謝郡だけは分郡守護として細川典厩家(政国)で保持している。

直後、若狭武田氏重臣逸見駿河守真正が、青江氏、貫科氏(温科氏?)らとともに丹後に進攻を開始し、これに歩調をあわせ細川氏も政国の家臣天竺孫四郎を将に、丹後に討ち入らせた。

逸見氏は若狭武田氏一門衆出身で、この時代の武田氏の主要な軍事力を担っていた重臣である。最初、武田氏、細川氏優位に戦局は展開し、一色氏勢力を

宮津湾一帯、守護所のある府中近辺に追い込むが、一色氏は、守護代で在国衆を指揮する延永直信が必死の防戦に努めた。さらに山名宗全の命で但馬から救援に駆けつけた垣屋平右衛門尉、同出雲守らの率いる援軍とともに普甲山の

峠付近の普甲寺(宮津市小田)に陣取り、攻防戦を展開した。

垣屋氏は太田垣氏などとともに、いわずと知れた山名四天王の一人である。

この結果、8月には逆に天竺孫四郎が討死に追い込まれるなど、戦いは激しいものとなったが、その後、武田氏、細川氏連合軍は奮戦し、丹後をほぼ制圧する状況となっていく。

しかし、これが後に大きな悲劇を生むことにつながる。

普甲峠の地図はここ

|

←普甲山の峠付近 この山にあった普甲寺を中心に一色勢力は、山名氏の援軍とともに武田・細川連合軍と戦い、天竺孫四郎を討死に追い込んだ 。 丁度峠付近の大江山スキー場の下あたりに、「北の高野山」とまで言われた古刹、普甲寺があったとされる。 |

|

|

←峠で営業する茶屋 現在の峠でも頂上付近で昔風の茶屋が営業されており、雰囲気を味わえる

いまでも近世の石畳が残る→ |

|

京東口の防衛と北白川城の築城

また、応仁二年になると戦いは洛中ではなく、地方や京周辺で激化することになるが、若狭守護武田信賢は、主に洛東方面で戦線を展開している。

有力守護の館が室町第周辺や洛中にあった中、若狭武田氏の館は北白川付近に置かれており、地の利があったのである。白川は京から近江をへて東国に通ずる交通の要路であり、「洛外」とはいえ平安京以後風光明媚な立地で、貴族の邸宅も建立されていた地域である。

当然、東国だけでなく、京と若狭を結ぶ要所にあたり、大原道と山中峠(志賀越え道)を抑える立地にあるわけで、若狭守護職として、徒に将軍に追従して室町第付近に館を構えず、北白川に置いたことは

、若狭守護武田氏の軍事的センスを示しているといえる。

北白川付近の地図はここ

| ▼今出川からみた志賀越え道の現況 | ▼北山付近からみた大原道現況 |

|

|

文明元年5月、近江に帰った東軍の京極氏重臣多賀高忠に代わって、若狭守護武田信賢に京の東口の確保が命じられた。

多賀高忠は、京極持清の重臣であり、一貫して東軍京極持清を助け、その結果近江全体の守護職が京極持清に補任されるにいたるが、依然として近江国内で死闘が繰り返されていたため、

高忠は一時近江に兵を戻さざるを得なかったのである。

若狭守護武田信賢は、東口防衛のため早速北白川に城を築いた。

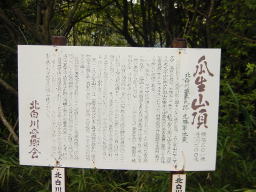

北白川城は志賀越えの北側の瓜生山(勝軍地蔵山)に築かれ、現在も城跡の遺構を留めているが、応仁の乱以降の戦国時代に

、細川氏や将軍足利義晴・義輝によって大幅に改造されており、武田氏の遺構は殆ど無いと考えられる。ただ、城跡へのアクセスは容易で、詩仙堂のさらに奥、狸谷不動院までは車で

行くことができ、そこから登って約20分で主郭跡までいくことができる。但し、城跡は尾根伝いにかなり広範囲に及んでいるので全容の把握は困難である。

瓜生山(北白川城)の地図はここ

|

←瓜生山の山頂案内板 北白川城跡は志賀越え道からも登ることができるが、大変である。狸谷不動院からは簡単に登ることができる |

|

|

←北白川城主郭跡 主郭自体はあまり広くないが、四方の尾根伝いにいくつかの郭跡がのこされており、現遺構は細川氏や将軍義晴・義輝による遺構と見るのが妥当であろう

尾根道→ |

|

山科での戦い(勧修寺合戦)

さらに翌文明二年6月から7月にかけて、戦線に復帰した多賀高忠らとともに若狭守護武田信賢の弟国信やその被官人が、如意ヶ

嶽に築いた城に篭り、ここから山科や勧修寺に出陣して西軍と戦った。

如意ヶ嶽は大文字山と並記されることが多いが、標高472mあるものの、大文字山と違って京都市内からは見ることはできない。大文字山のさらに東、大津寄り

で、山科の北方に位置している。

山科は、近江から京へ入る要所であり、この頃山科七郷は、東軍に加担するなか東西両軍の綱引きの場となっていたのである。

西軍は大内軍が主力となり大攻勢を仕掛ける中、武田軍は重臣逸見氏の逸見弾正忠繁経が、勧修寺に防衛線を敷いていた。

勧修寺(かじゅうじ)は真言宗山階派の大本山で、地名では「かんしゅうじ」と読まれるなどややこしいが、山科の南部にあり、このころは門跡寺院として広大な寺域を領し、壮麗な伽藍を有していたとされる。

7月19日の勧修寺合戦では、武田方は大内軍のために200人もの戦死者を出す大敗を喫し、逸見繁経は討死に追い込まれ、勧修寺も焼失した。西軍の攻撃は翌日も続き、醍醐寺の東軍防衛隊も敗れ

、これも焼失した。

この戦いで死亡した繁経は逸見党の当主駿河守真正の嫡男と考えられており、若狭武田氏の重要な軍事力を担う逸見氏にとっても、もちろん守護武田氏にとっても大打撃であった。

山科周辺(如意ヶ嶽、勧修寺)の地図はここ

| ▼比叡側から見た如意ヶ嶽 | ▼勧修寺現況 |

|

|

9月、武田軍は再度如意ヶ嶽に集結し体制の立て直しに臨むが、戦が長期化するなかで東西両軍で寝返りが横行しはじめ、翌文明三年武田氏にも内部分裂が生じる。

若狭武田氏が分郡守護を努める安芸で、弟の元綱が西軍に走り、兄信賢派の郡司らを殺害する挙に出たのである。安芸は大内氏をはじめとする西軍勢力に

圧迫されており、元綱は寝返って生き延びる道を選択せざるを得ない状況に置かれていたのである。

| 其の四へ戻る |